سمير اليوسف

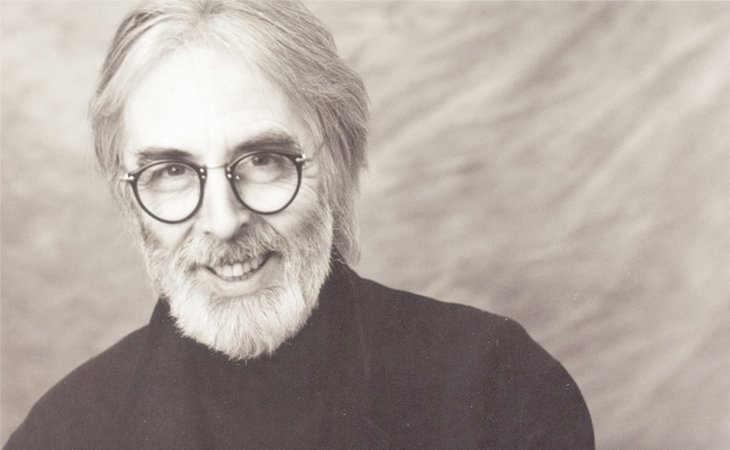

المُرجّح أن النمساوي مايكل هانِكي هو المخرج السينمائي الأهم حضورًا والأشد جدالية في أوروبا خلال العقود الثلاثة الماضية. فمنذ فيلمه الروائي الأول “القارة السابعة” لم يُخفق أي فيلم من أفلامه أن يُثير الدهشة والصدمة والفضيحة على أكثر من مستوى واحد.

والأهم من ذلك أن أفلامه، وبخلاف العديد من الأفلام المثيرة للصدمة والجدال التي ظهرت في الفترة نفسها، تبدو عفوية وتلقائية في إثارتها ما تثيره. هانِكي هو بالأصل مخرج أفلام وثائقية، والكثير من أفلامه الروائية تنزع من حيث الأداء والتصوير، نزعة الأعمال الواقعية التسجيلية الوثائقية بما يجعلها أشدّ إثارة للصدمة. مثل هذه النزعة لا تعود إلى اختيار جمالي تقني فحسب، وإنما إلى اعتماد المخرج على فلسفة نقدية مرجعياتها الأساسية “مدرسة فرانكفورت” الماركسية النقدية المنهج، ونظريات جاك لاكان في التحليل النفسي والفكر النقدي لجيل عقد الستينيات في فرنسا خاصة الفيلسوفين ميشيل فوكو وجاك دريدا.

حرية المعرفة.. حرية الجهل

ولئن تحدّت أفلام هانِكي واستفزت مشاهديه الغربيين فهذا لأنها في الحقيقة تتحدى مسلمات الوعي والثقافة الغربية السائدة في كيفية وعيها وتصويرها لما يجري في الواقع بما يُخالف حقيقة الواقع.

تصوير هذه الحقيقة، وإظهارها على نحو بارز صادم هو ما تُعنى به أفلام هانِكي في سياق نقدٍ صارم للوعي الغربي خاصة لمفهوم الحرية الليبرالي الذي في حقيقة الأمر هو دعوة إلى العزلة وانعدام الاكتراث بل والبلادة الأخلاقية. ففي ظل سيادة وعيٍ للحرية كهذا يصير الحرص والاكتراث مدعاة للدهشة وللسخرية بل وأحيانًا للريبة وللاستنكار باعتباره مجرد تطفل على الحياة الشخصية للآخرين.

في فيلم “الشيفرة مجهولة” -إنتاج سنة -2000 يتدخّل شاب أفريقي من عائلة مهاجرين نصرة منه لامرأة لاجئة، تتسقط رزقها من خلال الاستعطاء على الرصيف، فيُقابل تدخّله بريبة من قبل الشرطة وعامة الناس وينقلب الأمر ضد الشاب واللاجئة. وجود الشاب واللاجئة في شوارع باريس هو بمثابة تطفّل على المجتمع االفرنسي الباريسي، وسلوكهما تطفل على الوعي الذي ركن إليه هذا المجتمع من مسلمات مُرضية لذاته ولأوهامه، لذلك يُجابه المتطفلين بالقمع والعنف.

تقريبًا نصف أفلام هانِكي تعالج مسألة شيوع انعدام الاكتراث والبلادة بفعل الحياة الانعزالية التي يعيشها الناس بما يجعلهم جاهلين بما يجري في الواقع رغم حرية نشر وتداول المعلومات. وفي فيلمين على الأقل يستخدم المخرج تقنية الشذرات المنفصلة، فيلاحق حياة شخصيات مختلفة لا يربطها رابط سوى المكان الذي تعيش فيه لكي يبيّن حدود حالة الغربة التي يعيشها الناس الذين يشتركون في الإقامة في مكان واحد. ولكن الواقع الحقيقي والفعلي الذي يجمعهم غرباء عن بعضهم البعض، لا بد وأن يطرق بابهم في لحظة ما، كما يحدث في المشهد المشار إليه سابقًا من فيلم “الشيفرة مجهولة” وأيضًا في فيلمه الأسبق “71 شذرة من تعاقب الصدفة” بما يؤدي إلى الصدام والانهيار المأساوي الطابع حيث الغريب يقتل غرباء يقيم معهم في منطقة واحدة.

الحرية الليبرالية تكفل الحق للمرء أن يعرف ما يشاء معرفته طالما أنه لن يُلحق أذى بالآخرين. وهي أيضا تكفل له حق ألا يعرف شيئًا، أن يتجاهل ما يجري وأن يكون جاهلًا تمامًا. والكثير من الناس يميل إلى حرية الجهل وليس إلى حرية المعرفة. من هنا اهتمام هانِكي بالإعلام الإخباري وثقافة الإعلام الإخباري. وفي كثير من أفلامه يكون للتلفاز حضور لا يقل أهمية عن حضور البشر، شخصيات الفيلم. فالناس تصمت لكي تُشاهد وتصغي إلى ما يقوله التلفاز خاصة نشرات الأخبار التي تمنح المشاهد الظن بأنها تزوده بأخبار كل ما يجري في الكون من خلال مراسليها الموزعين في أصقاع الكوكب المختلفة.

المرء يكتفي بأن يكون مشاهدًا للأخبار ويكتفي بالتالي أن يكون متلقيًا صامتًا مسلوب الإرادة رغم أن الدستور والقانون يكفلان حريته في الاعتقاد والتعبير عن الرأي. ولكن ما قيمة حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي في ظل تدني إن لم نقل انعدام قيمة المعرفة في ظل الاكتفاء بوسائل الإعلام مصدرًا للمعرفة وحيث المعرفة تقتصر على معرفة الخبر؟

وسائل الإعلام تسعى لأن تكون أو على الأقل أن تقدّم نفسها باعتبارها وسائل موضوعية للمعرفة وذات رصيد في تزويد المتفرج بالمعرفة التي تستحق أن تُقدم باعتبارها معرفة الأخبار. لذلك فإنها حينما تجد نفسها أمام موضوع خبر لا إجماع في الرأي حوله تعمد إلى استضافة خبراء وأصحاب آراء مختلفة بحيث تشي وكأنها تحيط بالموضوع من كافة الجهات. في عالم كهذا، معرفة الحقيقة لا تحصل إلا على نحو غير مدبر بل ومخالف للتوقعات تمامًا. تحصل لحظة تطفّل الواقع الحقيقي على الصورة الشائعة للواقع، لحظة الاصطدام بالواقع الفعلي والحقيقي الذي صير إلى استبعاده وتجاهله.

الانتصار الوهمي

والمؤقت للحرية

نقد هانِكي للوعي الليبرالي، خاصة مفهوم الحرية منه، ليس نقدًا نظريًا تجريديًا وإنما هو نقد تاريخي مرتبط بحوادث معروفة ومهمة. هانِكي مخرج أوروبي وصاحب اهتمام كوني وشخصيات أفلامه تتكلم لغات مختلفة. فيلمه الروائي الأول “القارة السابعة” -انتاج عام 1989 – جاء عشية انهيار جدار برلين وهو يتطوع لتقديم قصة مختلفة للانهيار الداخلي عشية الاحتفال بانتصار الليبرالية، أو “نهاية التاريخ” بوصول قطار التاريخ الى المحطة الأخيرة والنهائية وفق توظيف فوكوياما السطحي لفكرة هيغل حول تطوّر الروح منتقلةً من طورٍ إلى آخر حتى وصولًا إلى تجسّدها النهائي أو المطلق.

لا أوهام عند هانِكي حول النظام الاشتراكي المُنهار في الاتحاد السوفييتي وشرق أوروبا، ولا هو يتحسر على انهياره. لكن، وعلى غرار جاك دريدا وسلافوي جِجِك وغيرهما، لا يجد ثمة مدعاة للاحتفال بالانتصار على الاشتراكية وإنما بالعكس تمامًا. ففي ظل غياب المنافس البديل، حتى وإن كان هذا المنافس البديل قاصرًا وعاجزًا، كما برهنت الأيام، فثمة حاجة أشدّ للوعي النقدي بل والوعي النقديّ المأساوي التوقعات. وعام انهيار جدار برلين هو عام انهيار من نوع آخر وثيق الصلة بالحياة الخاصة للفرد ومأساوي على وجه صادم كما نشهد في فيلم “القارة السابعة”.

على مدى يتجاوز نصف وقت الفيلم الكامل نتابع مسيرة عائلة نمساوية تنتمي إلى الطبقة المتوسطة في روتين حياتها اليومي ومن خلال تصوير غير احتفالي ولا عاطفيا إلى حدٍ يداخلنا معه الإحساس بالسأم. نواصل متابعة الفيلم ونحن نتوقع حدوث المتوقع في أفلام تعالج حياة الطبقة المتوسطة في المجتمعات الليبرالية الغربية، أزمة ما، اقتصادية أو اجتماعية ونفسية، تحدٍ سيؤدي إلى تغيّر حياة أصحابها. ولكن ما يحصل يخالف كافة التوقعات التي يمكن احتسابها وتأويلها وفقًا لأي منطق.

في ما يبدو بمثابة احتجاج ضد الحياة نفسها يتجاوز كافة أشكال الاحتجاج المألوفة في ظل الثقافة الليبرالية، أو التي يسمح النظام الليبرالي بحصولها، تعمد العائلة إلى عزل نفسها عن بقية المجتمع ومن ثم تدمر نفسها تدميرًا مُنظمًا كاملًا، تدمر ممتلكاتها وحياتها. في غمرة المهرجان الاحتفالي، السياسي والإعلامي، بانتصار نمط الحياة الغربية، تختار عائلة صغيرة الموت بدلًا من الحياة. لماذا؟

هانِكي كما سبقت الإشارة ينتمي إلى أصحاب الوعي النقدي الراديكالي، وهو بالتالي لا يمنح النظام الليبرالي وثقافته فرصة الدفاع عن النفس. ذلك أن ما يجري، الدمار الذاتي، هو بمثابة نقدٍ لا هوادة فيه، يحصل بعد نهاية النقاش الليبرالي المألوف الذي غالبًا ما يفشل في بلوغ نهاية صريحة أو مُقنعة. ولعل اكتشاف حقيقة أن الحرية المُحتفى بانتصارها هي حرية فارغة فراغ المعرفة التي تنتجها ثقافة الإعلام وتروّجها على مدى 24 ساعة من كل يوم، هذا الاكتشاف هو اكتشاف حقيقة أن لا قيمة ولا معنى للحياة وللاستمرار فيها وأن الاختيار في ظل حقيقة الحرية الفعلية قاتل.

اللغة ولعنة الحرية

لحظة الحرية في الواقع الحقيقي، بمعنى الحرية التي تتجاوز حدود حرية الاختيار وفق الثقافة الليبرالية، هي لحظة صدمة وانهيار لمن هم غير مؤهلين للحرية بعد، أفرادًا كانوا أم جماعات. من يحيا حياة تحكمها قوانين صارمة في عالم مغلق يحظر حتى التفكير بما يقع خارج هذا العالم، لا بدّ وأن يعجز وينهار ما أن تحلّ الحرية من غير توقع أو استعداد لتحمل عبئها ومسؤولياتها. هذه لحظة وجودية، بالمعنى الذي ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي سارتر، حيث حرية القرار، لعنة، خاصة إذا لم تكن قد مارست حرية الاختيار من قبل كما نرى في فيلم “معلمة البيانو” -إنتاج عام 2001.

تحصل لحظة الحرية في حياة إريكا، معلمة البيانو، حينما يخترق تلميذها والتر جدار عالمها المُغلق. وهي كانت تحلم بوصول من سيخترق جدار العزلة ويحررها من حياتها المحكومة بشروط العالم المغلق. ولكنه كان حلمًا فقط أي من دون الاستعدادات العمليّة التي تساهم في تحوّل الحلم الى حقيقة ومن ثم يمسي الحلم كابوسًا.

في لحظة مواجهة الحرية إريكا تختار أن تكتب بدلًا من أن تتكلم. الكتابة من وسائل ومكونات حياة العزلة وحرية حياة العزلة. الأشخاص الذين تشاطرهم أفكارك وأنت تكتب لا وجود لهم في لحظة المشاركة، ومن المحتمل أن مشاركة ما تكتبه سيبقى، بل ومن الأفضل، أن يبقى حكرًا على شخصية لا وجود لها إلا في خيال الكاتب.

ولكن إريكا تظن أن الكتابة هي ضرب من الكلام أو يمكن الاستعاضة بها عن النطق والكلام. وهي تفضّل الكتابة لأنها أسلوب التعبير الأوفق مع نمط حياتها. ولأنها لا تدرك الفارق الشاسع ما بين الكتابة والكلام، تكتب إريكا رسالة إلى والتر لكي تُعلمه بما لا تستطيع أن تقوله. وهي تجهل تمامًا أن ما كتبته لا يُمكن أن يُقال شفويًا حتى لو أنها تتمتع بمهارة التعبير الشفوي. إنه سرّ لا يُباح به إلا لمن يشاطرها نفس رغباتها وميولها الجنسية، وهي رغبات وميول مرذولة من قبل المجتمع. إلى ذلك فإنها هي نفسها لم تمارس رغباتها إلا في الخيال وبواسطة الخيال وليس فعلًا واقعًا.

ليس فقط أن إريكا تجهل حقيقة والتر الذي تمحضه ثقتها من دون مبررات أو مقدمات ولكنها تجهل أيضًا حقيقة نفسها. لقد وصل حد استغراقها في الحياة الخيالية بحيث صار الخيال لديها هو الواقع فلم تعد تُدرك بأن رغباتها مقصورة على الخيال فقط. وحينما يستجيب والتر لإشباع رغباتها فعلًا، وهو يفعل بدافع الانتقام، فإنها هي نفسها تعجز عن الاستجابة أو التصرف بحيث أنها تكون مجرد ضحية اغتصاب عنيف. الواقع يتجسد في حياتها على أقبح صورة كابوسية فيحصل الانهيار النفسي، الجنون!

إريكا هي صورة للشخصية الضحية المعزولة في العالم الافتراضي، عالم الخيال والأوهام والفنتازيا. ذلك أن الانعزال عن العالم الواقعي غير المحدود والمشروط لا يؤدي إلى الاكتفاء بالقسط الفردي المحدود للحياة وإنما يُصار إلى الاستعاضة فيه عن الواقع الحقيقي بالخيال والوهم والفانتازيا. وهي حينما يُختَرق الجدار الذي يفصلها عن الواقع وتغيب القدرة عندها على التمييز ما بين الفانتازيا والواقع تحصل المأساة. في فيلمين سابقين، “فيديو بني” 1992 و”ألعاب مُضحكة” 1997، تتجلى الهشاشة التي تنطوي عليها حياة الانعزال والانفصال شبه التام عن الواقع بحيث يؤدي إلى العجز على التمييز ما بين الخيال والواقع، وما بين اللعب أو الهزل والجدّ، فتكون النهاية عنفًا مأساويَّ العاقبة.

البلادة الأخلاقية والعنف

ما يُعرف في الثقافة الغربية بـ”التسامح” هو في حقيقة الأمر بلادة معرفية وأخلاقية. في ظل الاكتفاء بالمعرفة التي تزوده بها وسائل الإعلام وثقافة الإعلام، يُسلّم المواطن الذي ينتمي الى مجتمع الثقافة الليبرالية بأن من حق من يشاء أن يؤمن بما يشاء ويعبر عما يشاء شريطة عدم استخدامه العنف وإلحاق الأذى بالآخرين. ولكن مثل هذا التسليم بالذات يشرع مصراعي الباب أمام استخدام العنف.

لا يمكن للتسليم بحقوق الآخرين، بالمعنى الليبرالي للأمر، أن يستوي من دون استعداد نفسي قوامه التجاهل والإهمال، أو بعبارة بسيطة أخرى البرود وعدم الاكتراث، البلادة في الاستعداد للمعرفة والحكم الأخلاقي. إظهار الحرص على المعرفة الصحيحة والحكم الأخلاقي قد يُدان باعتباره تطفلًا وتنمرًا. هناك نظام قانوني، موضوعي وغير شخصي، وهو وحده المسؤول عن المعرفة والحكم والقضاء.

والعنف لا يعتمد على حيازة السلاح فقط. العنف في ظل سيادة الثقافة الليبرالية يعتمد على بلادة الضحية نفسها. يعتمد على الشخص الذي يفتقر إلى معرفة وافية للواقع والقدرة على الحكم على ما يجري فعليًّا وبالتالي يفتقر إلى اليقظة التي تؤهله لمواجهة تحديات الواقع ومخاطره غير المتوقعة. إنه الشخص الذي يؤمن بأن الحياة الآمنة حقٌ معطى وحقيقة لا جدال في صدقها، ومن ثم تراه يتعامل مع كل ما يتهدد حياته وكأنه محض ضيف ثقيل لا بد وأن يرحل في النهاية ويتركه بسلام.

في فيلم “ألعاب مُضحكة” أو “ألعاب غير مألوفة” مراهقان يُرهبان عائلة من الطبقة المتوسطة في إجازة. المراهقان غير مسلحين سوى بوقاحتهما وعصا يُستخدم في رياضة الغولف. وهما لا يراهنان على أية سلطة ما عدا الرهان على خوف العائلة من فساد إجازتهم. تستسلم العائلة للعب دور الضحية من منطلق الإيمان والأمل بأن المراهقين العابثين سيتركونهم لكي يتمتعوا ببقية الإجازة فلا يدركون أن استسلامهم هذا هو الذي يشجع الشريرين على التمادي في التلاعب الخطير بهم إلى حد أنهما ينتهيان إلى قتل الأب والأم.

مسألة البلادة المعرفية والأخلاقية ستعود إلى الظهور بقوة صادمة في أحد آخر فيلميه “حب” 2014. هنا التسليم بوجود نظام شرعي قانوني، وغير شخصي، يُعتبر أفضل ما هناك وما يمكن أن يكون هناك، يؤدي إلى وقوع زوج وزوجته، متعلميّن مثقفين، ولكن مسنيّن بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية والصحية، ضحية ثقافة البلادة بما يؤدي في النهاية بالزوج إلى اقتراف جريمة “القتل الرحيم” خلافًا للقانون.

ولعله من قبيل المصادفة فقط ظهور فيلم “ألعاب مُضحكة” قبل أعوام قليلة من حادثة الاعتداء الإرهابي الذي نفذته منظمة “القاعدة” في الولايات المتحدة في 11 أيلول (سبتمبر) 2001. ولكنها المصادفة التي لا يمكن أن تحدث إلا في سياق عالم من الهشاشة بحيث يؤمن أصحابه بأن الحياة الآمنة المستقرة حقيقة وحق لا جدال فيهما.

شأن المراهقَيْن في الفيلم المذكور، منفذو الاعتداء الإرهابي لم يستخدموا الأسلحة النارية وإنما الطائرات المدنية التي تقلُّ على متنها مئات من الركاب. وهم راهنوا على تعاون طاقم الطائرة والركاب، أي استعداد هؤلاء للخضوع من دون شرط سوى الأمل بأن النهاية ستكون سلمية وأنهم سيستأنفون رحلتهم بأمن وسلام في النهاية. وشأن الضحيتين في الفيلم المذكور، طاقم وركاب الطائرات عوّلوا على الإيمان بأن الحياة الآمنة والمستقرة حقٌ وحقيقة لا جدال في صحتهما مهما تعرضوا له من تهديدات قاتلة، فلم يُدركوا أن الواقع الحقيقي، بخلاف صورة الواقع التي يعرفون من خلال ثقافة الإعلام فقط، له حساباته التي عجزوا عن احتسابها والتهيؤ لمخاطرها بما أدى إلى تلك النهاية المأساوية لأخطر عملية عنف سياسي في تاريخ العنف السياسي الإرهابي.

كما نعلم جيدًا مهرجان الاحتفال بانتصار الليبرالية والقول بـ”نهاية التاريخ” انتهى بفعل اعتداء 11 أيلول (سبتمبر) 2001 الخطير. هذا الاعتداء برهن بأن العالم الليبرالي أبعد بكثير من الفردوس الذي حسب البعض من أمثال فوكوياما بأنه قد وصل إليه غداة انهيار جدار برلين وانهيار النظام الإشتراكي.

الواقع، الآخر والماضي

يلعب الآخر، الغريب، المهاجر أو اللاجئ السياسي، دورًا مهمًا في أفلام هانِكي، قد يشي أحيانًا بأن في الأمر تملقًا مقصودًا أو محاولة تجميلٍ للآخر تُخالف الصورة الشائعة في السياسة والإعلام الجماهيري، خاصة العنصري منه. ولكن أهمية الآخر تصدر عن موقعه، كغير منتمٍ بل وكمتطفل، كدلالة على الواقع الحقيقي الذي يعيش أبناء الثقافة الليبرالية غافلين عن وجوده حتى لحظة اصطدامهم به بطريقة غالبًا ما تكون صادمة وفاضحة ومأساوية العاقبة.

في فلميه الأشد وضوحًا في الإحالة السياسية “المُخبَّأ” و”الشريط الأبيض”، الواقع الحقيقي يظهر من خلال التركيز على المُستبعد من دائرة الوعي الليبرالي سواء أكان المُهاجر المُهمّش أم التاريخ المُظلم لأوروبا الغربية، خاصة فرنسا وألمانيا.

في إشارة ضمنية ساخرة إلى أفلام الترقّب والإثارة البوليسة الترفيهية الغرض، يبدو فيلم “المُخبَّأ”، 2005، وكأنه ينتمي إلى هذا النوع من الأفلام. عائلة ناجحة مهنيًا تعيش في باريس تتعرض فجأة للمراقبة بواسطة كاميرا فيديو تشبه كاميرات المراقبة الأمنية المنتشرة في كل مكان الآن. لغزٌ يسعى الزوج جورج والزوجة آنا إلى حله من دون جدوى إلى أن يعود جورج الى الماضي البعيد ويواجه الحقيقة، الواقع الحقيقي، المنسي والمستبعد الذي ينطوي على الخطيئة الموروثة فرديًا وجمعيًا.

أفلام الفيديو التي تصلهم من مُرسلٍ مجهول هي بمثابة إخطار من الواقع الحقيقي يرغمهم على الخروج من شرنقة الحياة الآمنة التي يعيشونها في ظل النظام والثقافة الليبرالية ومواجهة الحقيقة. الحقيقة هي الآخر، مجيد الجزائري الأصل وما جرى له ولعائلته وللشعب الجزائري عمومًا من تهميش واستبعاد وقتل. وعلاوة على ذلك من إنكار وتجاهل لحقيقة ما تعرضوا له. مجيد هو ضحية كذبة شريرة يطلقها جورج وهما ما زالا طفلين بعد. أما والدا مجيد فيكونا ضحية كذبة شريرة أكبر تتمثل بالاستعمار الفرنسي للجزائر وما جرى للشعب الجزائري نتيجة ذلك.

كما سبق التنويه، هانِكي ليس بالمخرج الليبرالي الذي يسعى في النهاية إلى أن يُريح مشاهده ويجعله يحسّ بالرضا. المواجهة التي تقع ما بين جورج ومجيد، بعد أربعين عامًا على ما جرى في الماضي البعيد، لا تنتهي بالاعتراف بالذنب والمصالحة وإنما بعنف صادم يكرس حقيقة الخطيئة الموروثة وحقيقة موقف الإنكار الفردي والعام لها.

ولئن كانت العودة في فيلم “المخبَّأ” إلى حقيقة الماضي المظلم لفرنسا مقتضبة، وإن صادمة في الوقت نفسه، فإن العودة الى ماضي ألمانيا والنمسا، أي ماضي البلاد التي ينتمي إليها هانِكي، في فيلم “الشريط الأبيض” 2009، أطول وأعمق.

من يلوم الآخرين على عجزه وفشله دائمًا عاجز عن الصدق أو النضج. وقد يكون لسبب آخر غير شائع، كما هو الأمر في حالة الشعب الألماني الذي بعد هزيمته التامة في الحرب العالمية الثانية، جعل يلوم “النازيين” على كل ما اقترفوه من فظائع، وكأن هؤلاء لم يكونوا ألمانًا تتبعهم أكثرية الشعب الألماني. والألمان في تبريرهم لموقفهم هذا غالبًا ما يعودون إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، بل وما قبل الأولى أيضًا، ملتمسين البراءة من خلال الإحالة إلى ذلك الماضي الذي بحسب زعمهم ألمانيا كانت فيه بلدًا هادئًا مسالمًا.

فيلم “الشريط الأبيض” هو عودة إلى ذلك “الزمن الجميل” واستجواب لخرافة البراءة المنسوبة إليه. بخياله المدهش وقدرته التي لا حدود لها على الاستفزاز وإثارة الصدمة، يقدم لنا هانِكي الماضي المزعوم على الصورة الساذجة التي يظهر عليها في الكتب المدرسية وبالأسود والأبيض لبلدة ألمانية تبدو للوهلة الأولى نموذجًا للبلدة النائية المسالمة: هناك البارون الإقطاعي العادل وهناك المزارعون الذين يعملون في أرضه. هناك المدرسة وهناك الكنيسة. هناك الطبيب وهناك القس.. هناك السادة وهناك الخدم، والكل سعيدٌ في منزله ومنزلته بما يشي أنه نادرًا ما يحدث فيها مما يثير الشك أو حتى الفضول. ولكن سرعان ما يحدث ليس فقط ما يثير الفضول والشك وإنما الرعب أيضًا.

الفيلم يعرض لعام كامل من حياة هذه البلدة، وهو العام الذي يسبق اندلاع الحرب العالمية الأولى، ومن ثم فقدان البراءة المزعومة. وخلال هذا العام تحدث أربع جرائم مريعة تشي بأن من يقترفها لهو كائن شرير. فمن يمكن أن يكون مثل هذا الفاعل (أو الفاعلين، كما يتضح في النهاية) في بلدة نائية آمنة كهذه؟

الفيلم طبعًا يكشف لنا بأن البلدة المسالمة البريئة ليست تمامًا بريئة وأن الجرائم الشريرة قد تكون بمثابة عقاب لمقترفي جرائم قبيحة أيضًا شأن جريمة الطبيب الذي يعتدي اعتداءً جنسيًا على ابنته المراهقة. بيد أن أهل البلدة يلتزمون الصمت. لا أحد يتقدم بشهادة أو دليل قد يُساهم في الكشف عن هوية الفاعل أو الفاعلين. الشخص الوحيد الذي يبادر في النهاية للبحث والتقصي هو بمثابة “آخر” لا يتورع عن مواجهة الواقع الحقيقي خلافًا لأهل البلدة. إنه معلم المدرسة، الطيب القلب والغريب عن البلدة بحيث يجهل العقلية السائدة فيها. وهو حينما يكتشف الحقيقة يأتي إلى القس الذي يمثل السلطة الدينية والأخلاقية للمجتمع. ولكن لفرط دهشته يُفاجَأ بغضب القس الذي يتهمه بالجنون ويهدده بأنه إن كرر اتهاماته هذه أمام غيره من الناس فإنه سيرفع عليه دعوى قضائية. لماذا يغضب القس وينكر الحقيقة بل ويصرّ على ضرورة الكتمان؟

هناك من الدلائل ما يستوجب التحقيق على الأقل، بل والقس نفسه يعرف بوجود هذه الدلائل التي تبرهن على صحة ما يقوله المعلم. فلماذا الإنكار والإصرار على التكتم والصمت؟

لأن الحقيقة لا تتوافق مع المثال. نعم، العقلية الألمانية هي أسيرة الفكر المثالي الذي يرى بأن الوجود محكوم بمُثل، بقواعد وقوانين جوهرية مُسبقة وثابتة، وأن أي شذوذ في الواقع عن هذه المُثل هو الاستثناء الذي يبرهن على صحة القاعدة والأهم أن هذا الشذوذ وافد وطارئ ويحق اعتباره متطفلا غريبا.

كما يعلم المطّلعون على تاريخ الفلسفة الغربية، أن لا مكان ازدهرت فيه الفلسفة المثالية كما ازدهرت في ألمانيا وبطريقة شاملة وصارمة. والفيلم لا يكتفي بالخلوص إلى أن الشرّ الذي أسفر عن وجهه المخيف في الأعوام التي سيطر فيها النازيون على السلطة في ألمانيا إنما تعود أصولها إلى ذلك العهد البريء وإنما أبعد وأعمق، إلى قلب العقل الألماني.

وإذا كان ثمة من عدو للفكر النقديّ الراديكالي الذي استرشد به مايكل هانِكي فهو الفكر المثالي، المرجع الفكري الأساسي للسياسات الكارثية التي التهمت ألمانيا أولًا بواسطة الفاشية العسكرية ولاحقًا من خلال تبني النظام الليبرالي الذي أعفاها من مواجهة حقيقة ماضيها والواقع الحاضر الحقيقي الذي تتهرب من مواجهته كما هو الأمر في جلّ مجتمعات الليبرالية الغربية.